함께: 만들다

뷰포인트 경주

향가(鄕歌) 모죽지랑가(慕竹旨郞歌)의 고향

경주 부산성(慶州 富山城)

글_이채경 학예연구관(전 경주시 문화재과장)

경주시 건천읍 송선리, 신평리, 서면 도계리, 천촌리, 산내면 우라리에 걸쳐 있는 경주 부산성은 경주의 서쪽에서 왕경으로 들어가는 중요한 길목인 모량부 서쪽의 주사산(朱砂山)에 있어 주사산성이라고도 한다. 주사산의 기슭과 그 동남쪽에 있는 해발 827m의 단석산(斷石山)이 서로 마주하면서 긴 계곡을 형성하고 있어 부산성은 자연적인 요새가 된다. 또한 이곳에서는 영천(永川)과 청도(淸道)에서 넘어오는 길목과 모든 대상을 관찰할 수 있는 중요한 요충지에 해당한다.

이 산성은 주사산, 오봉산(五峰山), 오로봉산(五老峰山), 닭벼슬산(鷄冠山)이라고도 불리는 부산 산록의 해발 약 500m에서 700m 정도의 높이에 산의 지세와 지형을 이용하여 세 줄기의 골짜기를 따라 깬돌(割石)을 이용하여 석축으로 쌓은 포곡식산성(包谷式山城)이다. 성의 바깥쪽은 사면이 모두 경사가 심하고 산세가 험준하며 전망이 좋아 방어를 위한 천험의 요새지이며, 성내는 평탄한 지형이 많고 물이 풍부하여 거주에 적합하다. 따라서 부산성의 동쪽에 있는 작성(鵲城)과 함께 왕경(王京)의 서쪽 관문을 지키는 중요한 군사적 요충지였음을 알 수 있다.

『삼국사기』와 『삼국유사』 등에 의하면 신라 문무왕 3년(663)에 축성을 시작하여 3년 만에 완성하였다고 한다. 『세종실록지리지』에는 “부산석성(夫山石城)이라 되어 있으며 부의 서쪽 32리에 있는데, 둘레가 2,765보 3척이며, 성안에는 개울이 넷, 연못이 하나, 우물과 샘이 아홉이 있다. 또 군창(軍倉)이 있어 영천(永川), 영일(迎日)의 군창을 아울러 들여다 둔다.”라고 하였다. 『신증동국여지승람』에는 “부의 서쪽 32리에 있다. 돌로 쌓았으며, 둘레가 3,600척, 높이가 7척이었는데, 지금은 반이나 무너졌다. 성안에 개울이 넷, 연못이 하나, 샘이 아홉 개 있고, 군창(軍倉)이 있다.”라고 하였다. 『동경잡기』에는 “부의 서쪽 32리에 있다. 돌성인데 둘레가 3,600척, 높이가 7척이다. 지금은 반이 무너졌고, 그 안에는 네 개의 개울과 하나의 연못과 아홉 개의 샘이 있다. 군창(軍倉)도 있었는데 지금은 없어졌다.”라고 하였다. 이 기록들로 미루어 부산성은 조선전기까지는 여전히 군사시설로 사용되었음을 알 수 있다. 다만 17세기에 편찬된 『동경잡기』에 군창이 없어졌다는 기록으로 보아 임진왜란 이후에는 폐성(廢城)이 된 것으로 보인다.

성의 실제 둘레는 약 7.5km로서 『세종실록지리지』가 비슷하다. 성 내부에는 군창지(軍倉址), 우물, 연병장 등이 남아 있다. 그러나 성벽은 남문지 등 일부만 원형을 볼 수 있으며, 대부분 붕괴되었다.

부산성에는 아간(阿干) 익선(益宣)과 죽지랑(竹旨郞)에 얽힌 이야기가 『삼국유사』에 다음과 같이 전해온다.

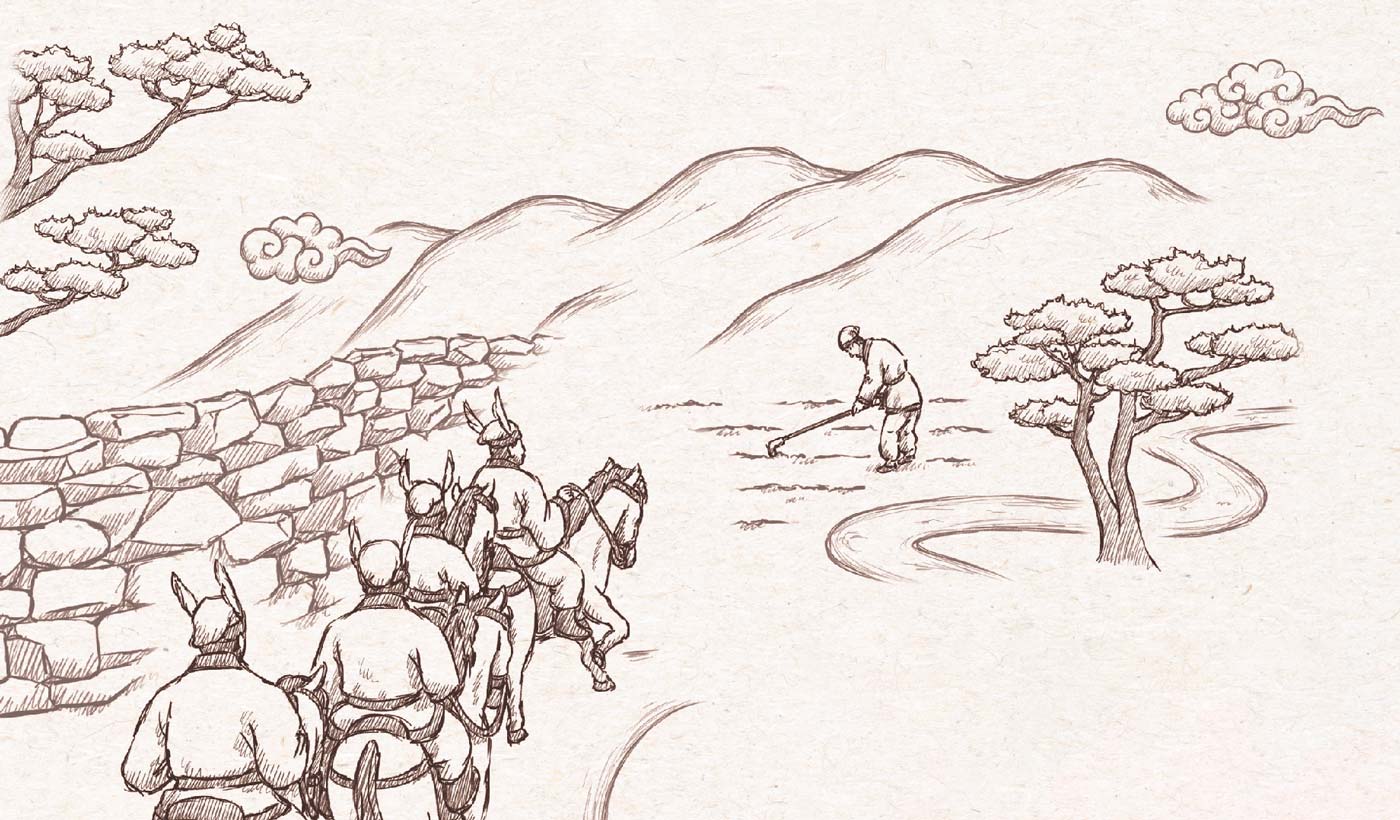

“제32대 효소왕대 죽지랑의 낭도 중에 벼슬이 급간(級干)인 득오(得烏)란 사람이 있었다. 풍류황권(風流黃卷 – 화랑도의 명부)에 이름을 올려놓고 날마다 출근하더니, 열흘이 지나도록 보이지 않았다. 죽지랑이 그의 어머니를 불러 당신의 아들이 어디에 있는가 물었다. 그 어머니가 말하기를, “당전(幢典)인 모량(牟梁)의 아간(阿干) 익선(益宣)이 우리 아들을 부산성(富山城)의 창고지기로 뽑아갔는데 급히 달려가느라고 미처 낭에게 말씀드릴 겨를이 없었습니다.”라고 하였다. 낭이 말하기를, “당신 아들이 만약 사사로운 일로 거기에 갔다면 찾아볼 필요가 없겠지만, 이제 공적인 일로 갔다니 마땅히 가서 찾아보고 대접해야겠소.”라고 하고 이에 떡 한 홉과 술 한 항아리를 가지고 하인을 거느리고 가는데, 낭도(郞徒) 137명도 역시 위의를 갖추고 따라갔다. 부산성에 이르러 문지기에게 득오(得烏)가 어디에 있느냐고 물었더니, “지금 익선의 밭에서 관례에 따라 부역하고 있습니다.”라고 하였다. 낭이 밭으로 가서 가져간 술과 떡을 대접하고 익선에게 휴가를 청하여 함께 돌아가려고 하였으나 익선이 굳이 막고 허락하지 않았다. 이때 출장 온 관리 깐돌이(侃珎)가 추화군(推火郡 – 밀양) 능절(能節)의 조세 30석을 성안으로 운반하고 있었는데 낭이 선비를 소중히 여기는 그 풍모를 아름답게 여기고, 익선의 꽉 막히어 융통성 없음을 비루하게 여겨 이에 거두어 가던 조세 30석을 익선에게 주면서 도움을 청하였다. 그래도 허락하지 아니하므로 다시 벼슬이 사지(舍知)인 진절이(珎節)의 말안장을 주었더니 그제야 허락하였다.

조정의 화주(花主)가 이를 듣고 사자를 보내 익선을 잡아다가 장차 그 더럽고 추함을 씻어 주려 하였으나 익선이 도망하여 숨었으므로 그 맏아들을 대신 잡아갔다. 그때는 동짓달 한겨울이어서 몹시 추운 날이었으므로 성안의 못에서 목욕을 시켰더니 이내 얼어 죽어버렸다. 대왕이 이를 듣고 조서를 내려 모량리(牟梁里) 사람 중에 벼슬길에 오른 자들은 모두 내쫓아서 다시는 공서(公署)에 접근하지 못하게 하고, 승복을 입지 못하게 했으며, 만약 승려가 된 자라도 종을 치고 북을 울리는 큰절에는 들어가지 못하게 하였다. 사관(史官)에게 조서를 내려 깐돌이의 자손을 올려 평정호손(枰定戶孫)으로 삼게 하고 그를 특별히 표창하였다. 이때 원측법사(圓測法師)는 해동(海東)의 고승이었으나 모량리 사람이었기 때문에 승직을 주지 않았다.”

죽지랑은 귀족인 김술종(金述宗)의 아들로 태어나 화랑이 되어 진덕여왕, 태종무열왕, 문무왕, 신문왕의 4대에 걸쳐 밖으로는 장군으로 삼국통일전쟁에 출전하여 공을 세웠으며, 안으로는 재상이 되어 나라를 안정시켰다. 이 기록은 전쟁이후 나라가 안정되면서 나라의 최고위직을 지낸 화랑출신의 죽지랑이 하급관리에게도 모욕을 당할 정도로 화랑의 지위가 쇠퇴해가는 것을 보여주는 사례이다. 모죽지랑가는 죽지랑의 낭도였던 득오가 죽지랑의 사후에 그를 추모하여 지은 것으로 내용은 다음과 같다.

去隱春皆理米(거은춘개리미)

지나간 봄을 그리워하니

毛冬居叱沙哭屋尸以憂音(모동거질사곡옥시이우음)

모든 것이 서러워 시름하는데

阿冬音乃叱好支賜烏隱(아동음내질호지사오은)

아름다움을 나타내신

皃史年數就音墮支行齊(모사년수취음타지행제)

얼굴이 주름살을 지으려 하옵니다.

目煙廻於尸七史伊衣(목연회어시칠사이의)

눈 돌이킬 사이에나마

逢烏支惡知作乎下是(봉오지악지작호하시)

만나 뵙도록 하리이다.

郞也慕理尸心未行乎尸道尸(량야모리시심미행호시도시)

낭이시여 그리운 마음의 가는 길이

蓬次叱巷中宿尸夜音有叱下是(봉차질항중숙시야음유질하시)

다복쑥 우거진 마을에 잘 밤이 있으리이까